山菜と野菜の違いは何か。

第7回世界料理学会inHAKODATEは、そのような問いかけから始まった。

日本で野菜の栽培が始まったのは、室町時代ごろからなのだそうだ。

それまでも、日本では、野に生きる植物を食べてきた文化があった。古くは奈良時代、万葉集の昔から「この丘に 菜摘(なつ)ます児(こ)」とうたわれていたように。

フランスやスペインなどでは、日本でワラビやゼンマイを食べるというと、「なぜそんな道端に生えているような植物を食べるのか」と言われたのだそうだ。それが、90年代にミシェル・ブラスのガルグイユのような、近隣に生える野草を使った料理が注目を浴びたあたりから、2000年代以降のnomaなどの北欧の料理など、海外でも山菜・野草を料理に用いるのは普通のことになってきた。

そのミシェル・ブラス洞爺のシェフをまかされている、シモーネ・カンタフィオ氏が壇上に上がった。

彼の故郷イタリアでは、山菜はポピュラーではない。いま洞爺で料理を考えるにあたっては、山菜には必ずしもこだわらず、行者ニンニクなど近隣でとれる食材を、自分の周囲の環境をゲストに感じてもらう手段として用いているという。

同じことは、そのあとに登壇したブルガリ・イル・リストランテ(銀座)のルカ・ファンティン氏も述べていた。幼いころに馴染みのない食材を、山菜を日常的に食べる異国で料理として出すとすれば、料理のエッセンスとして用いるということになるのだろう。

山菜は、栽培できないものであることから、旬を表現するものとしての役割もある。

一方で、山菜をもっと切実な理由で料理に用いていたのは鶴岡アル・ケッチャーノの奥田政行さんだ。

「なんたって、コスト、ゼロですから」。

奥田さんの、道路沿いのドライブインを改装して「アル・ケッチャーノ」をオープンさせた直後の「借金だらけだった」時代の山菜使いの話は、面白おかしく語られていたが鬼気迫るものがあった。

野山に生える山菜を使うのは、中毒の危険と隣り合わせ。奥田さんはこれまで何度も山中で中毒になり失神しかけたという(そのときは、意識を失う前に、近隣の草を食べて中和するのだそうだ)。

そういう苦労をして、その日使う分だけを採ってお昼営業に間に合うようにレストランに取って返すような生活から、

「旬のものだけ採る、必要な分だけ採る、名前のわからないものは採らない」

「甘い味の野草は湿度のあるところに、強い味の野草は危険な場所に生える」

などの、奥田さんが文字通り身体を張って得たノウハウが生み出された。

冒頭の質問「山菜と野菜の違い」について。

山菜とは、「野菜にできなかった植物」のことだと奥田さんは言う。

これらのエピソードは、野菜と違って人間の支配下に置けなかった山菜の、味の力強さやその土地を強く主張するローカル性を、私たちにあらためて意識させる。

山菜が今回の料理学会のオモテの統一テーマだとするならば、裏のテーマは人と人とのつながりだ。

対談「目利きの極意」。

ここで語られるのは料理人、仲買人、生産者の関係性だ。

仲買人の役割は、品質を見極め、価格を決めること。

また、取引のある料理人への食材の提案・情報提供、そして指導など多岐にわたる。

人と人とのつながり、つきあいの濃さがものをいう世界だ。

提案や情報提供ができるためには、仲買人がどの時期にどんな食材が最もおいしいかを知った上で、かつ、個々の料理人の好みや需要を頭に入れておくことが不可欠となる。

この制度と役割は、日本独特のものなのだそうだ。

聞きながらうーむ…とうなったのが、どうやって良い素材を手に入れるかを仲買人が披露したエピソードだ。

最盛期に、例えば120ケースのワラビが入ってきたとして、その中から良い10ケースを選び出すためにどうするか。

答えは「なるべく全部開ける」。

効率とは対極にある泥臭さ、愚直さだ。

もちろん生産者はいい顔をしない。たとえば60ケース開けて買うのは10ケースだけなどというのであればなおのことだ。

毎回やっているのではないのだろう。しかしそういうことをやってこそ、買い付けたものの良さについて説得力が増す。

そこにあるのは「あの人を喜ばせたい」という気持ち。買う側への想像力だ。

選定・仕入れという一連の業務が、いまだに機械化・効率化と相容れないのは、食材が生き物であり、同じものは一つとしてなく、そして、季節とともに日々変わっていくものだからだろう。

そして、日々変わっていくのはシェフとスタッフ、店と客との関係も同じ。

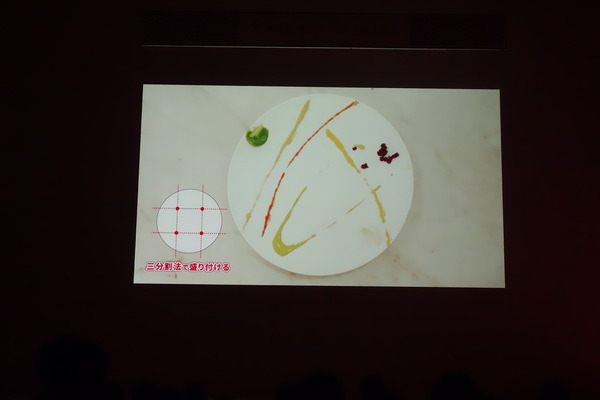

「トークセッション 野菜料理の方程式」では、野菜やハーブの季節感を覚えてもらうために、スタッフに契約農家に収穫に行かせる(植木将仁さん)、駅ビルに店を構えていて予約なしのゲストが多い都合上、100種類の野菜を常にストックしておく(小岸明寛さん)など、素材を生かすにもスタッフとの連携が大事であることや、ゲストとの対応にもその店ならではのノウハウがあることなどが語られた。

そのほかにも、アレルギー対応、文化や宗教の違う国のゲストへの対応をその場で求められる苦労も。

レストランは、ひとりで完結するものではなく、生産者、仲買人、料理人、サービス、ゲストと誰が欠けても成り立たないという、当たり前のことを思い起こさせる。

そしてもちろんこの学会も、知識をジャンルを超えて共有していく場として、今後もさまざまな立場の人をつないでいくのだろう。

アル・ケッチャーノの奥田さんは、新人を育てる苦労として「今の時代は弟子を覚醒させようと思っても、覚醒する前に去っていく」と嘆いていたが、いまの時代、たとえばイタリア人がフランス料理を日本で作るように、人の移動が容易になって、国をまたいでレストランに行く、あるいは働くことは普通になった。

前述のシモーネ・カンタフィオ氏。彼は、ミシェル・ブラスになぜイタリア人がいるのかとよく尋ねられるのだそうだ。

それに対して彼の答えは明快だ。

ミシェルとセバスチャンの料理は、フランス料理というよりは、どう生きるかという哲学や生活のスタイルが料理に表現されているものだから、何も問題がないと。

むしろ、イタリア人としての自分のアイデンティティがあることが料理に生きてくるのだという。

彼が洞爺で、ミシェルとセバスチャンに言われたという言葉が印象的だ。

ここで私たちは、あなたに店のカギを託す。

私たちはあなたに、ここ洞爺でフランスのレシピを再現してほしいのではない。

あなたはまったく自由だ。自分がどういうものに囲まれているかよく見るんだ。

自然があなたに料理を作らせるのだ。

第7回世界料理学会 in HAKODATE

http://www.ryori-hakodate.net/(北海道・青森食材見本市併催)

統一テーマ「山菜」

2018年4月23日(月)・24日(火)

函館市芸術ホール

次回の料理学会は1年半後、2019年9月開催の予定とのこと。